SIN MAGIA PARA VIVIR

Uno de los motivos por los cuales

rechazamos el altiplano, estriba en que allá se cree en la magia, y nosotros

aquí en Buenos Aires, ya no creemos en ella. Somos extraordinariamente

realistas y prácticos, por cuanto creemos en la realidad.

¿Y qué es realidad para

nosotros? Pues eso que se da delante de uno: las calles, las paredes, los

edificios, el río, la motaña o la llanura. Todo esto no se puede modificar,

porque no puedo cambiar de lugar una casa, ni alterar la orientación de una

calle, ni puedo traspasar diagonalmente una manzana para llegar a mi hogar, ya

que mi cuerpo es mucho más endeble que las paredes. La realidad indudablemente

se impone porque es dura, inflexible y lógica. Más aún, es una especie de punto

de referencia para nuestra vida, porque, cuando andamos mucho en las nubes,

viene una persona práctica y nos dice: "hay que estar en la

realidad".

Y si no lo hacemos, se nos

invoca la ciencia. Ella es la teoría que da una rara concreción a la realidad

de tal modo que, no sólo ésta se refiere a las paredes y a las piedras, sino

también a otros órdenes. Hay una ciencia económica para nuestros sueldos, otra

para la política, otra para nuestras aspiraciones profesionales, otra para

nuestros impulsos. Y todo es realidad, aunque "científica". La realidad

es entonces como un mar de plomo, que abarca un sin fin de sectores, y en el

cual debemos desplazarnos con cuidado.

Pero un día estamos

tranquilos en nuestra casa, y viene un amigo y nos trae la noticia de que en la

esquina hay un plato volador. ¿Y nosotros qué decimos? Pues ver para creer. De

inmediato pensamos salir corriendo, claro está doblando prudentemente las

esquinas para llegar al lugar donde se depositó el extraño artefacto. Ahí lo

veremos, y luego creeremos. La realidad coincide con las cosas que se ven.

Pero podría ocurrir que no

saliéramos corriendo, y le dijéramos a nuestro amigo: "¿Me vas a hacer

creer que se trata de un plato volador?" Y el amigo nos respondiera:

"Todo el mundo lo dice". Es curioso, ya lo dijimos, por una parte yo

le hago notar al amigo que él me tiene que hacer creer, y por la otra, él se

confabula con todo el mundo, o sea con los seis millones de habitantes de

Buenos Aires, para que yo le crea. Y esto ya no es ver creer, sino al revés:

creer para ver. A veces tengo que ver la realidad para creer en ella, otras

veces tengo que creer en la realidad para verla. Por una parte quiero ver

milagros para cambiar mi fe, y, por la otra, quiero cambiar mi fe para ver

milagros.

Por eso, podemos creer en

la realidad y en la ciencia, pero nos fascina que un hechicero del norte

argentino haga saltar el fuego del fogón, para hacerlo correr por la

habitación. También nos fascina que en Srinagar, en la India, algún guru o

maestro realice la prueba de la cuerda, consistente en hacerla erguir en el

espacio y en obligar a ascender por ella a un niño, quien probablemente nunca

más volverá a descender. Y también nos fascinan los malabaristas en el teatro,

porque hacen aparecer o desaparecer cosas, o seccionan a un ser humano en dos partes,

y luego las vuelven a pegar sin más. ¿Y qué nos fascina en todo esto? Pues que

la realidad se modifica. ¿Y en qué quedó el carácter inflexible, duro, lógico y

científico de la realidad?

Mientras escribo estas

líneas veo por mi ventana un árbol. Este pertenece a la dura realidad. ¿Si yo

me muero, el árbol quedará ahí? No cabe ninguna duda. ¿Pero no podría pasarle

al árbol lo que a nosotros, cuando muere un familiar querido? ¿En este caso qué

lamentamos más: la ausencia definitiva del familiar, o más bien la hermosa

opinión que él tenía de nosotros? ¿Le pasará lo mismo al árbol? Yo siempre lo

he visto hermoso, y mi vecino, quien es muy práctico, ya no lo verá asi. Cuando

yo muera, morirá mi opinión sobre el árbol, y el árbol se pondrá muy triste y se

morirá también.

¿Pero no habíamos dicho que la

realidad es dura, flexible y lógica? Así lo dicen los devotos de la ciencia.

Pero a mí nadie me saca la sospecha de que los árboles no obstante piensan y

sienten. Porque ¿qué es la ciencia? No es más que el invento de los débiles que

siempre necesitan una dura realidad ante sí, llena de fórmulas matemáticas y

deberes impuestos, sólo porque tienen miedo de que un árbol los salude alguna

mañana cuando van al trabajo. Un árbol que dialoga seria la puerta abierta al

espanto y nosotros queremos estar tranquilos, y dialogar con nuestros prójimos

y con nadie más. Evidentemente no creemos en la magia, no sólo porque tengamos

una firme convicción de la dureza de la realidad, sino ante todo porque

necesitamos llevarnos bien con 6 millones de prójimos encerrados en la ciudad

de Buenos Aires. Y para ello es preciso poner en vereda a los árboles con su

lenguaje monstruoso y creer en la dura, inflexible y lógica realidad. (*)

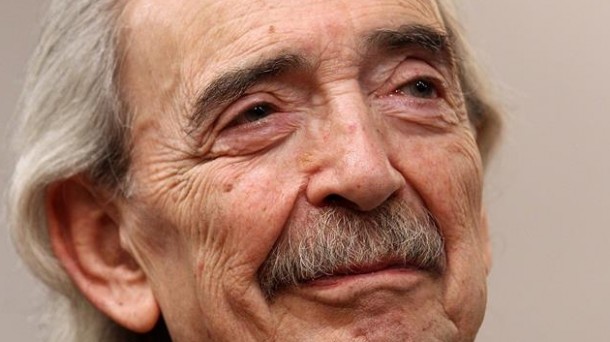

(*) Fuente: Rodolfo Kusch, Obras

completas(vl), Indios, porteños y dioses, Buenos Aires, Editorial Fundación

Ross.